佛說無量壽經講記

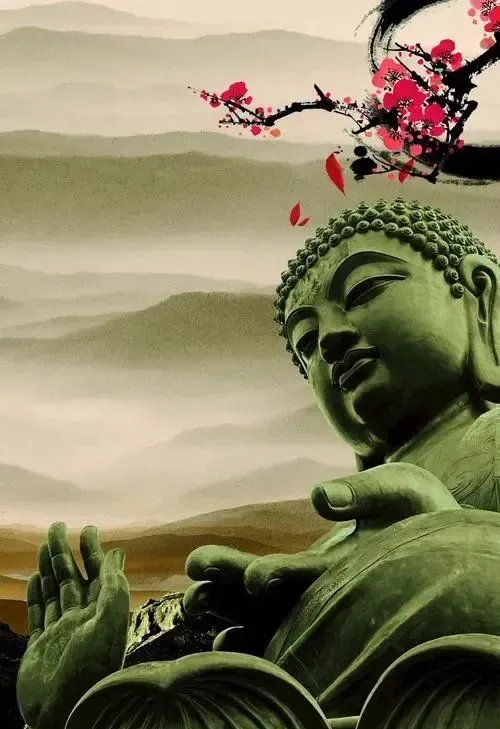

《無量壽經》是淨土宗五經中非常重要的一部。「阿彌陀」(梵語:Amita)是梵文中「無量光」的意思。在阿彌陀佛的極樂世界中,光明無限,壽命無窮,因此阿彌陀佛亦稱為無量壽佛(梵語:Amitayus)。

作者:觀成法師

出版社:明報出版社

ISBN:978-988-8829-77-4

出版年份:2025

語言:繁體中文

內容簡介:

書名:佛說無量壽經講記

《無量壽經》是淨土宗五經中非常重要的一部。「阿彌陀」(梵語:Amita)是梵文中「無量光」的意思。在阿彌陀佛的極樂世界中,光明無限,壽命無窮,因此阿彌陀佛亦稱為無量壽佛(梵語:Amitayus)。

學佛可以採取多種方法,歷史上許多高僧大德根據每個人的知識程度、背景、善根和智慧等因素,創立了十大佛教宗派。這十宗派並非等級不同,而是代表了十種不同的修行途徑,每一種都指引我們走向覺悟成佛的道路。其中淨土宗主要修持念佛法門,而《無量壽經》在念佛修行中,佔有極其重要的地位。

觀成法師在本書中,深入淺出地解釋淨土法門的義理及實踐方法,讓修行者加強信心,切實修行,早圓淨業。

《淨土法門系列》系列簡介:

《佛說阿彌陀經》、《佛說無量壽經》、《觀無量壽佛經》、《大勢至菩薩念佛圓通章》、《普賢菩薩行願品》與《往生論》併稱「五經一論」,為淨土宗之核心經典。觀成法師以簡潔的言辭講經說法,讓淨土行人了解通達經文的真實含義、增加修行的決心與毅力,精進念佛,共修淨業。

作者簡介:

觀成法師

於香港出生,畢業於多倫多大學,獲經濟系學士及工商管理學碩士,曾任加拿大執業會計師(CMA,CPA)。

– 於1981年,法師在加拿大卑詩省列治文市(Richmond, B.C.),創建了國際佛教觀音寺。該寺以藝術建築、園藝、雕塑、壁畫等創作,成為當地佛教及旅遊勝地。榮獲政府頒發《第125屆加拿大百年獎章》。

– 於2010年在香港成立戒定慧講堂,作為在東南亞地區弘法講經、放生扶貧助學、香港書展、法寶流通等等的活動基地。

– 於2013年,在加拿大溫哥華寶雲島(Bowen Island),創建寶雲禪寺。

法師出版頗多中文著作及英語法寶。經常在各大學舉辦佛學講座。於國際網絡上,觀成法師的所有視頻已錄得千萬點擊率,為無數人提供精神指引和人生導航。

資料來源:明報網上書店