恒常學習

如何幫助有輕微精神病的眷屬?

勸他念佛。凡是有精神病,都是業障。疾病有三種來源,第一是生理的疾病,這是飲食不留意造成的,可以看醫生治癒。

第二是冤業病,就是魔鬼附身,精神不正常,常常聽到別人講話,聽到別人擾亂、干擾他,這種病醫藥無法救。在佛門裡,做佛事、誦經迴向,從中調解,如果冤親債主接受走了,病就好了。《慈悲三昧水懺》中,悟達國師得人面瘡,是他前世的冤家來報仇的;迦諾迦尊者為他調解,冤親債主接受了,他的病就好了。第三是業障病,這不是冤家找上身,也不是生理毛病,這種病唯一的方法就是懺悔,知道自己的過失,痛改前非,斷惡修善,病就能好。但是如何能令他知道自己的錯,讓他真正發心懺悔,這需要別人的幫助。如果他真正能接受,依教奉行,這個病可以恢復。

資料來源:淨空老法師專集

佛教有焚燒紙庫箔的規定嗎?

不,佛教中沒有這一項迷信的規定。中國人用紙錢焚燒的習俗,是自漢朝以後開始,比如唐朝的太常博士王嶼說:「漢以來,喪葬瘞錢,後世以紙寓錢為鬼事。」這是說從漢朝開始,人死之後,喪 葬之時,要用錢幣與死人同葬。因為中國自古以來,都以為人死之後便是鬼,所以說文解字也說「人所歸為鬼」,人死既為鬼,擬想鬼的世界也同人間一樣,祇是陰 陽兩界不同而己,故以為鬼也需要生活,也需要用錢,所以就用錢幣殉葬。後來有人覺得用真的錢幣太可惜了,便用紙來剪成錢的形狀,以火燒了給鬼用。到近代, 由於紙幣的流通,「冥國銀行」的冥幣,也大量發行了!

事實上,佛教不以為人死之後即是鬼,做鬼僅有六分之一的可能。佛教更不相信經過焚燒之後的紙庫錫箔能夠供鬼受用。佛教祗相信死人的親屬可以用布施、 供佛、齋僧的功德,迴向亡靈、超度亡靈。其他的一切,都是毫無用途的迷信。佛教不唯不主張以物品殉葬,佛教更主張人死之後,不可用貴重的棺木、不可穿高價 的衣服、不可動用過多的人力與物力;應該換上日常所穿的乾淨舊衣服,將好的新的衣物全部布施給貧苦人家,如果有錢,應該多做布施貧窮及供奉三寶的功德。唯有如此,亡靈才能得到真正的益處。否則把好好的東西埋了燒了,那是最愚痴的行為,更不是一個正信佛教徒的作為。節錄自 聖嚴法師著《正信的佛教》

資料來源:香港佛教聯合會

菩薩修行法中的「六度」是甚麼?

六度、四攝都是大乘修學方法,其中六度著重自利,四攝偏於利他。六度包括:「佈施」、「持戒」、「忍辱」、「精進」、「禪定」、「般若」。

在六度中,以般若為最重要,有了般若,其他五度的修行,才能達到圓滿的境界。

資料來源:香港佛教聯合會

如何戰勝心魔?

心魔在心,如何讓佛戰勝心魔?佛常在心,一切從善,如有人作惡,如何讓其從善棄惡?我們最近講的《十善業道經》就是解釋這個問題。

佛跟魔是一不是二,覺悟了,魔就變成佛,迷惑了,佛就變成魔。所以,一念覺悟就是佛在心,一念迷惑就是魔在心。佛教導我們要常常覺悟,這個話說起來很籠統,而具體的落實,在我們講席中常說:一念為自己、為自私自利,這個心就是魔;念頭轉過來,為社會、為眾生,這個心就是佛。所以怎樣把自私自利的念頭,轉變成利益社會、利益眾生,這一點非常的重要。如果人能夠將念頭轉過來,自然他就能夠斷惡向善。

作者:淨空老法師專集

精進生活禪(下)

「佛陀只是為我們指引方向,道路要靠自己開闢。凡夫常常被一道屏障阻礙前進的腳步,就如被一整片比人高的荊棘雜木,堵塞了道路,而這道屏障就是我們的煩惱;既然現在已經聽聞佛法、了解道理,方向清楚了,就要依照正確的方向前行。」

清除煩惱雜草通達覺悟道路

「經者,道也;道者,路也。大家平時聽法,知道了正確的方向,要突破自己內心的無形障礙,清除心地的荊棘雜木,開出一條大道。菩薩就是開道者,要做一個通達道理的人;要通達道理,就要聽經,才會知道方向,並且下功夫去開道。」

「開闢菩薩道,是自他兼利──我們一面開道,逐步往前進,一面招呼、帶動後面的人跟著整地鋪路。即使這條菩薩道,我們此生開不完,後面跟隨鋪路的人會接著開道;我們也會『再來』,跟著前面的人鋪路,再接棒開道,就這樣持續不斷地拓展這條道路。」

上人期勉眾人:「菩薩道是『六度萬行』,要把握因緣趕快做。你們不只是這幾天在精舍精進,回到居住地還是要投入社區做慈濟,四大志業、八大法印都要繼續往前走,這就是在開道,同時帶著社區的人鋪路。佛陀已經為我們指引方向,說得很清楚了,我們安心向前走就對了。」

圖片及資料來源:恭錄自《證嚴上人衲履足跡二O一七年秋之卷》

犍稚的功用是甚麼?

犍稚本為木制,與後世所謂的「板」,和鼓、鈴等功用類似。在《玄應音義》卷一中說:「稚,直追反,經中或作犍遲。案梵本臂吒犍稚,臂吒此雲打,犍稚此雲所打之木。或檀,或桐,此無正翻。以彼無鐘磬故也。但椎、稚相濫,所以為誤已久也。」據諸經律所譯,或作板,或作鼓、鈴、鋒等,所用名稱不一。

在《五分律》卷十八中記載:「諸比丘不知以何木作犍稚,以是白佛。佛言:除漆樹毒樹,餘木鳴者聽作。」而《大智度論》卷二中說:大迦葉尊老往須彌山頂,撾銅犍稚。依此可知,後世亦用銅制犍稚。此外,《大比丘三千威儀》卷下中說有五事須打犍稚,此五事有:「一者常會時,二者旦食時,三者晝飯時,四者暮投梁時,五者一切無常。」依《五分律》卷十八所記載,犍稚的最初使用還是在佛陀時代,有一次僧團布薩時,未能及時集合,乃至荒廢坐禪行道。時,佛陀乃教示須唱言時至,並敲打犍稚,或擊鼓、吹螺集合大眾,而《四分律·疏飾宗記》卷八中記載了犍稚的打擊方法:「創疏而輕,漸急而重,將欲了時漸細漸沒,名為一通,如是至三,名曰三通,於最後適聲沒之次,大打三下,或二或一,以表聲絕。」

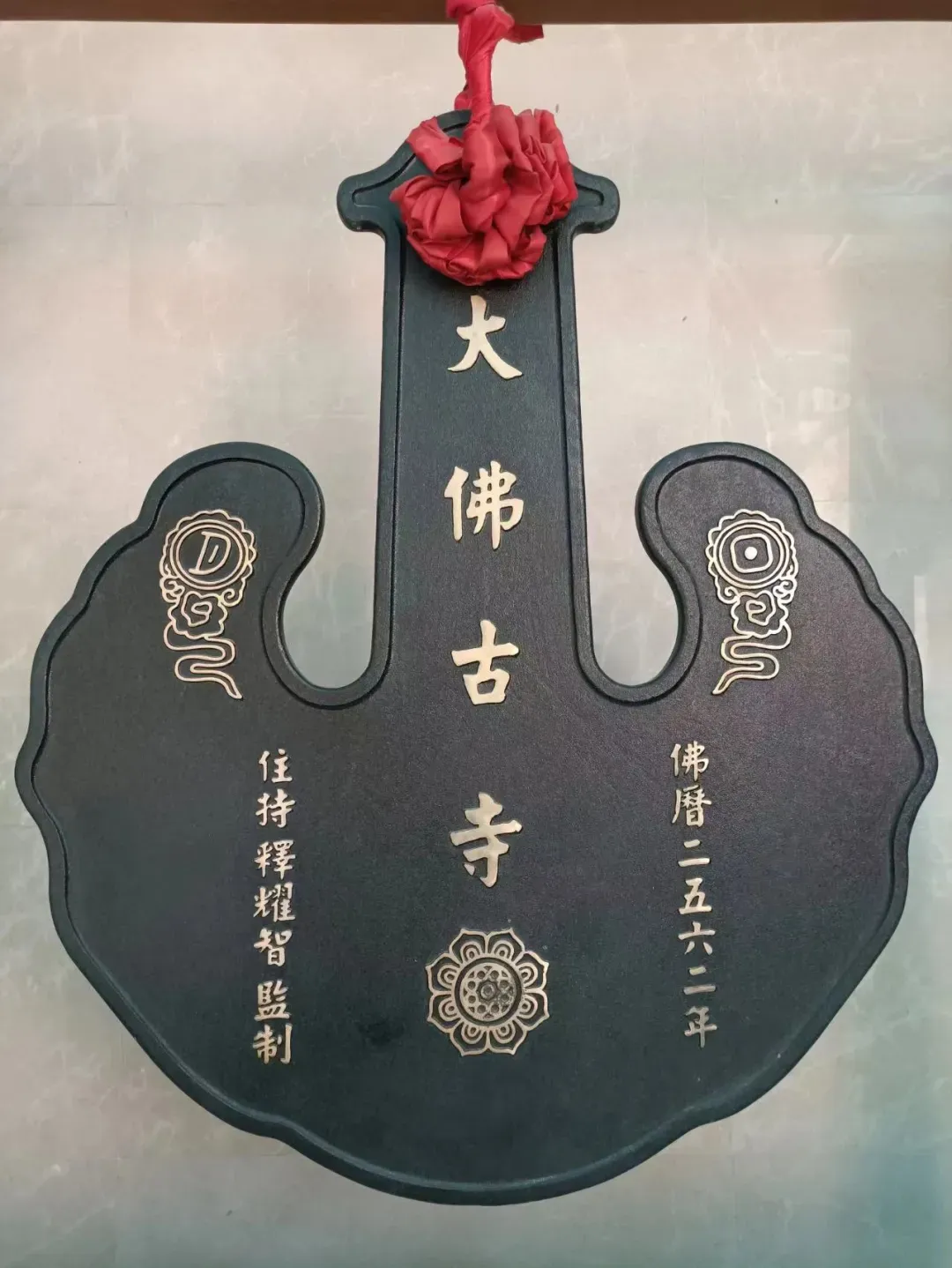

圖片及資料來源:廣州市大佛寺

佛教的「無我」有甚麼內涵

究竟佛教的「無我」有甚麼內涵呢?其實「無我」 的觀念,包括下面三種意義,均是「無我」的深層意義。

第一:非一︰一個人的生命,既是包括了四大所構成的肉體和精神上的種種力量,所以不是單一的整體。

第二:非主宰︰我們的一言一行,甚至一個念頭,都是受了因果律的支配,由內在的因﹐配合外在的緣,才有表現,不是由自己主宰的。

第三:非常︰我們身體的生理現象,不斷的新陳代謝;我們的心理現象,也是時時刻刻地變化。所以肉體和精神都不是永遠不變的。

「我」 既然不是獨立存在,亦不容自己主宰,又不是永恆不變,所以說「無我」 。

資料來源:香港佛教聯合會

供奉佛像與開光

供奉佛像、菩薩像,或配戴佛牌、手珠,是要令自已時刻記掛佛菩薩的慈悲精神, 啟發恭敬虔誠的心,令人意志更堅強,並時刻警醒自己的行事,嚴守戒律。

佛像不是裝飾品,佛壇供品應按你的能力,例如鮮花、水果,甚至只是清水一杯也可,但最重要是一顆恭敬的心,在家供奉佛像、菩薩像,其實是不用開光的,只要用乾淨的布洗抹潔淨便可。但當有佛寺落成或佛菩薩像安奉的時候,會舉行「開光」儀式,與一般活動中的啟動儀式無異,目的是藉著儀式向大眾說明佛寺落成或供養佛像的社會意義。如為觀世音菩薩像開光,是希望大眾學習觀世音菩薩樂於助人,救苦救難的精神。如因世俗觀念認為開光才覺得安心,可聯絡法師或寺院進行開光儀式也無妨,但並非必需。

資料來源:香港佛教聯合會