恒常學習

佛教中的「有情」

眾生都逃不出一個「情」字,親情、友情、人情等等,充斥在社會生活的方方面面。尤其愛情,最為濃烈:戀人表白叫情話,戀愛經歷叫情史,癡迷感情叫情種……

文藝作品中,情歌情詩更比比皆是:唐代詩人李賀以「衰蘭送客咸陽道,天若有情天亦老」道盡離愁別緒,劉禹錫借「東邊日出西邊雨,道是無晴卻有晴」暗喻情思婉轉,更不要說紅樓、西廂這樣的經典,千古傳誦,流傳至今。古德言:「情不重不生娑婆,愛不深不墮輪回。」佛教稱呼娑婆眾生,也有一個與「情」相關的詞彙,叫「有情」。那麼,佛教中的「有情」就是指有感情嗎?還有哪些深刻含義?

甚麼是「有情」?

佛教中的「有情」與世俗理解的「感情」不盡相同。《唯識述記》云:「梵言薩埵,此言有情,有情識故。」「有情」梵語稱薩埵,在佛經翻譯史上,舊譯作「眾生」,經唐代玄奘大師規範後,新譯為「有情」,專指一切具感知能力、能體驗苦樂、因業力牽引而生死輪回的有情識眾生。

《大日經疏》進一步闡釋:「有情者梵音索哆是著義。又名薩埵,是有情義。」也就是「有情」的梵音中,「索哆」有「執著」之意。由此可見,「有情」一詞包含雙重內涵:從認知層面,指具有心識活動的生命形態;從煩惱層面,又指被貪嗔癡等執著系縛的眾生。

「有情世間」與「器世間」

《唯識述記》云:「言世間者可毀壞故,有對治故,隱真理故,名之為世,墮世中故名為世間。」其中,「世」包含三重深意:一是終歸壞滅,強調一切現象終將消散的本質;二是急需對治,表明無明煩惱需靠修行斷除;三是遮蔽真如,體現現象世界對真實本性的掩蓋。「間」則指世間萬物各有界限,有「中間、間隔」 之意。對沉溺於 「世」 中的事物,稱為 「世間」。

在佛教的世界觀中,世界又被劃分為「有情世間」和「器世間」兩大範疇。「有情世間」指有情眾生自體、有情生命的種種領域,屬於正報。這是佛教對六道眾生的通稱;而「器世間」則指這些生命賴以生存的物質環境,如山河大地、日月星辰等。因此,理解「有情世間」,是認識佛教生命觀、輪回思想及修行目標的基礎。

「有情」但非「有情執」

百丈懷海禪師云:「從人至佛是聖情執;從人至地獄,是凡情執。只如今但於凡聖二境有染愛心,是名有情無佛性;只如今但於凡聖二境及一切有、無諸法,都無取拾心,亦無無取捨知解,是名無情有佛性。」禪宗認為,無論是追求成聖的心,還是沉淪為凡的心,只要陷入「凡聖」、「有無」的二元分別,並產生貪愛或排斥的情識,即稱為「有情無佛性」,會遮蔽本具的佛性。

因此,禪宗格外強調「離相破執」。佛性本自具足,無需外求,只需放下二元對立系縛。真正的覺悟,不是否定情感,而是以「不執著」的智慧觀照一切,使心回歸「何其自性,本自清淨」的狀態。總之,佛教既不讚美輪回中的有情狀態,也不否定其價值,而是以中道智慧觀照:有情之「好」在於可藉此修行,「不好」在於若不覺悟則永溺苦海。因此,只有通過「轉識成智」的修行實踐,使有情轉化為覺者,才是生命從有限到無限的昇華。

「有情」與「無情」

「無情」,也就是人們通常所說的無情識的物質存在。如山河大地,草木花果,但它們是否真的沒有神識呢?東晉時,道生法師在虎丘山講經,沒有人來聽,他就擺了一批石頭,為這些石頭來說法。講到《涅槃經》一闡提皆有佛性的時候,就對這堆石頭說,「如我所說,契佛心否?」這堆群石皆首肯點頭。這才有了「道生說法,頑石點頭」的典故。《華嚴經》也云「有情無情,同圓種智」,「一即一切,一切即一」。一粒微塵包含三千大千世界,有情世間與器世間,正報與依報,相互含攝,互為緣起,暗合十二因緣,成住壞空。

因此,佛教「有情」概念的重點,是強調六道眾生都有覺醒,有超越輪回的可能,而修行人更要精進道業,避免下墮。總之,佛法的生命觀、宇宙觀,超越凡夫的思維邏輯,沒有對立分別。我們只有在未來親證菩提,才能真正體悟到佛法智慧的不可思議,妙不可言。

資料來源:上海隆慶寺

語言般若

一般的觀點來說,人們的思惟必先經過語言才表現,而且語言是必具有其所指示的對象的。好像我們對病人解釋他的病情時,若果他是患上了癌症,只要他一聽到了癌病這個個字,腦海中就馬上會浮現出他平常對癌病種種可怕的認識,也不可能去分析這些資料是否正確,就會被這些負面情緒所困擾,但其實並不是每一樣癌症都這麼可怕,所以醫護人員要小心在意這些情況,以免為病人帶來不必要的煩惱。

如何把壞消息發放,是一門學問,不單單是醫護人員要學習,每一個人都應該對這問題多一點認識,因為世事無常,人人都會有機會面對惡耗的。當我們與人閒談時,很多時都會說到某人的名字,但大家腦海中所認識的某某,卻可能並不相同,因為可能你昨日剛剛見到某某,而對方所認識的,卻是多月前的事了,其實很多誤會,都是因此而產生,但這卻是人們的通病。

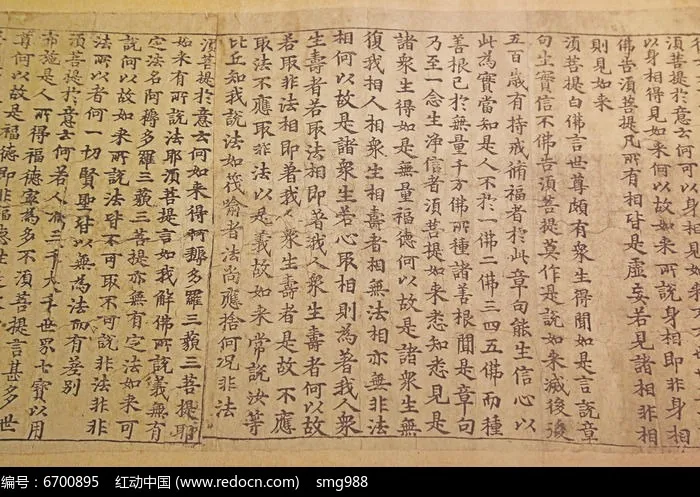

我們學習佛法,一定是從語言文字開始,所以有所謂「文字般若」,但由於語言有本身的限制,慈悲的佛陀,就用「依義不依語」來教導我們,如何處理這方面的問題。《大智道論》卷第九(大正藏第25冊頁125)內有對「四依四不依」的解說:「佛經有二義:有易了義,有深遠難解義。如佛欲入涅槃時,語諸比丘從今日應依法不依人,應依意不依語,應依智不依識,應依了義經不依不了義經。依法者,法有十二部,應隨此法,不應隨人。依義者,義中無諍,(無)好惡罪福虛實。故語以得義,義非語也。

如人以指指月,以示惑者,惑者視指不視月,人語之言:我以指指月,令汝知之,汝何看指不視月?此亦如是。語為義指,語非義也。是以故,不應依語。依智者,智能籌量,分別善惡,識常求樂,不入正要。是故言不應依識。依了義經者,有一切智人佛第一,一切諸經書中佛法第一,一切眾生中比丘僧第一。佈施得大富,持戒得生天。如是等是了義經。如說法師,說法有種種利:一者大富,二者人所愛,三者端正,四者名聲,五者後得涅槃。是為未了義。雲何未了?施得大富是為了,了可解說。法無財施而言得富。得富者,說法人種種讚施,破人慳心,亦自除慳,以是因緣得富,是故言未了,是多持經方便說,非實義。」意思是說:我們應該理解詮釋語言文字所傳遞的意義,而不應以辭害意,並尊為教條。

作者:陳家寶醫生

私人執業婦產科專科醫生

於2011年取得香港大學哲學博士學位(香港大學佛學研究中心)。

在港大修讀時,曾任香港大學學生會佛學會第一屆主席。

資料來源:香港普明佛學會

修行時要先 「調五事」

修行既要有好的大環境作保證,如安定的社會和清淨的道場,也要有好的小環境作保證,小環境就是我們自身。在修行的時候,我們自身要做好五件事情,即所謂的「調五事」飲食上要不饑不飽;睡眠上要不節不支;身體上要不寬不急;呼吸上要不澀不滑;心態上要不浮不沉。

第一:調飲食

先說調飲食。飲食要求不饑不飽,不能吃得過量,也不能不吃,要符合中道。太飽了容易昏沉,坐不下去,太餓了心浮氣躁,也坐不下去。所以一定要掌握不饑不飽。

第二:調睡眠

次說調睡眠。睡眠要不節不支,節就是睡眠不足,支就是放逸貪睡。睡眠也要適度,乾脆不睡,或者專門貪睡,都是不對的。禪七期間的睡眠安排,對每一個人來說,不管是年輕人,還是年老人,應該說比較適當。晚上9:30放養息,10:00就可以休息,到第二天早上4:30,這就有六個半小時了。如果真正睡得踏實,這六個半小時的睡眠會很充足。何況吃了中飯,最少還有兩個小時的休息時間。加到一起就有八個多小時。人的睡眠需要,八小時足矣。普通人把一天三八二十四小時,分為工作八小時,睡眠八小時,進行其它活動八小時。而修行人一天差不多有十多個小時用來修行,八個小時用來睡眠,這做到了不節不支。

第三:調身體

接著談調身體,也就是調坐姿。坐的姿勢要求不寬不急。就是不要太放逸,也不要太緊張。急就是緊張,寬就是放逸。放逸了,心容易打妄想,難以入靜;太緊張了,身體就不能放鬆,也不能入靜。

第四:調呼吸

再談談調呼吸。調息是非常重要,要做到不澀不滑。澀就是不順暢,滑就是不知道呼吸是出還是入,自己的注意力不在這上面,而是在打妄想。我們在調呼吸的時候,要掌握這個要領,不澀不滑、綿綿密密、若存若亡。這個話說來容易,做來難。要心心念念,使息和意念緊密地聯繫在一起,在同一個點上,在同一個部位上,只有這樣你才能夠做到不澀不滑,綿綿密密,若存若亡。

第五:調心態

最後談談調心態。心態要求不浮不沉。在調整呼吸的過程當中,意念不要上浮,也不要下沉。浮起來了,容易打妄想、翻腿子;沉下去了,容易打瞌睡。不浮不沉,就是要讓你的意念清清楚楚,明明白白,知道呼吸之出入。調心態的重點又放在調呼吸上面。佛陀在講禪觀的時候,宣稱有「二甘露門」一個是不淨觀,一個是數息觀。這兩個法門,是成佛做祖、了生脫死的兩個甘露門。參禪、看話頭,如果不從調呼吸入手,很難入手。所以,必須先從數息觀入手,讓心先靜下來,等妄想少了,再參話頭。不管是出家眾還是在家眾,這一法是進入禪定、解決生死問題的前提條件。

部份圖片及資料來源:上海慶隆寺

「紅白事」這樣做不會錯

快到冬至了,民間有為祖先化紙錢的做法,那作為佛弟子,適合用什麼方式來祭祖?在為家人,尤其是長輩或小輩慶生祈福時,怎麼做才更好呢?

化紙錢並不是佛教宣導的卻是家屬後人心意的表達,但只能利於投身鬼道者,無論祭祀,還是慶生,誦經、抄經、念佛,行善護生、慈悲茹素,是更適用所有人的方法。

對先人更好的幫助

每年的清明、冬至,或者先人忌日之時,前往祭掃或是在家祭拜,既是中國人的傳統,更是表達後輩子孫的思念和感恩之心。通過這些儀式,也促進家族成員維繫情感和往來。但民間在祭拜時化錫箔、燒紙錢的做法,其實並不是佛教裡宣導的。這可以追溯到漢代將真實銅錢隨逝者一同下葬的習俗,魏晉南北朝後,為避免盜墓等問題,造紙技術也逐漸普及,開始以紙代錢。比如南齊東昏侯曾剪紙為錢,用以替代祭祀用的束帛,這是紙錢用於祭祀的早期明確記錄。燒錫箔的習俗大致興起於南宋,清代時在江南地區尤為盛行。

燒紙錢 化錫箔 利益很有限

在佛經中,並沒有任何關於燒紙錢、化錫箔可以利益亡者的句子,這也不是佛教提倡的做法。因為,在佛教闡釋的生命輪迴裡,人死後並不一定就成了「鬼」。一期生命終結後還將被自身的業力推動,投身到天道、阿修羅道、人道和畜牲道、餓鬼道、地獄道這六道裡的一道。即使如《法苑珠林》中收錄的那則典故那樣,所化的錫箔和紙錢可以在「鬼道」裡充當金銀使用,但逝者若不在這一道,也根本用不上。

作為千百年來已被人們廣泛接納的民俗,雖然化錫箔、燒紙錢並不是佛教宣導的做法,但也確實寄託了人們對亡者的哀思追憶。所以,淨土宗高僧印光大師在答覆蔡錫鼎居士來信時說,「佛弟子祭祖先,固當以誦經、持咒、念佛為主。焚化箔錠,亦不宜廢,以不能定其即往生也。即定其即往生,亦不妨令未往生者資之以用耳。」

佛弟子祭祖,當然要以誦經、持咒、念佛為主,也並不一概否定焚化箔錠,這是佛教的圓融。

《地藏經》裡的大利益

那用什麼方法利益先人,會更適用呢?《地藏菩薩本願經》的「利益存亡品」中明確講到,若是臨命終時,能在其耳邊恭敬持念佛菩薩聖號,可以助其消滅過去所造惡業,在輪回中有機會投身到更好的去處。在去世後七七四十九日內,廣造眾善(包括世間行善、救護生命、供養佛像、誦經抄經、設齋供僧等),借助善事功德可助其永離惡趣,得生天道或人道。

即使已經過了七七四十九日,無論逝者祖先投身去了哪一道,廣行善事、誦經持咒的功德,都可以助他們在當前這一世的福報有所增長,因為即使同在畜牲道,其福報差別也是極大的,餓鬼道中也有鬼王。更重要的是,還可以為他們在未來的輪迴中種下解脫之因。

切勿殺生祭祀

特別需要注意,《地藏菩薩本願經》中提醒,「臨終之日,慎勿殺害及造惡緣、拜祭鬼神、求諸魍魎」,這種做法「無纖毫之力利益亡人,但結罪緣,轉增深重」,「命終人殃累對辯,晚生善處」。

在明代高僧蓮池大師所寫的《竹窗筆記》中,也曾記錄過這樣的典故:錢塘有位姓金的人,生前持齋守戒還算虔誠,但修行時日並不長,因此去世後未能往生淨土,雖暫投鬼道,但福報尚可。未料,他的妻子為他操辦葬禮而殺雞造業,反而令他在鬼道不得自由。

印光大師也曾開示,若是表達誠孝恭敬,應當供奉慈祥清淨之物,那些豬羊雞鴨等本就穢汙,被殺時又慘痛怨恨、難以言說。有仁心者,在痛失親人時,又如何能夠再殺眾生,用這種方式表達誠敬?

慶生惜福更吉祥

相同的道理,無論是為老人祝壽,還是為小輩慶生,吉祥喜慶一定是核心原則,切勿大辦葷宴、大肆殺生,既不吉祥,也不慈悲,還會折損福報。例如,虛雲老和尚就曾強調,生日也是「母難日」,此時更應追憶感恩母親,切不可大肆慶賀。尤其是為老人祝壽,包大酒店、遍邀賓客,甚至借壽宴收禮金,這些作法都會消耗壽星福報。

而孩童心智尚未成熟,過度鋪張的生日會容易助長攀比、浪費的習慣,眾星拱月式地誇讚,也助長以自我為中心的心態。慶生不必「昭告天下」,不一定非要用隆重豪華來代表心意,家人圍坐、表達感恩和關懷,好過那些排場盛大、忙於應酬、卻根本沒有機會說幾句知心話的酒宴。

送什麼禮物,都不如送福報,若能為他們誦一部《藥師經》就更好了,祈願藥師佛所發的十二微妙上願,能護佑他們福壽綿長、身心安樂、利根聰明、常遇善友!

這樣做必有利益

以下這些方法不僅適用於操辦祭祖、慶生、婚禮等紅白事,日常也是多多益善,適用所有人。

【誦經抄經】

超度逝者,或祭祖時,宜誦持或抄寫《佛說阿彌陀經》《地藏菩薩本願經》等,或念阿彌陀佛聖號,結束時將功德輪迴給逝者,願阿彌陀佛前來接引往生淨土。祝壽或慶生時,可以誦持或抄寫《藥師經》《心經》等,或念觀世音菩薩、文殊菩薩的聖號,結束時做功德迴向,祈願三寶加持他福慧雙增!

【如法供養】

《藥師經》等多部佛經中都明確提到,在佛前恭敬供花、供燈、供果等,也都有殊勝的功德。若能以自身持戒和修行,「生無垢濁心,無怒害心,於一切有情,起利益安樂,慈悲喜舍,平等之心」,以此清淨的身口意來供養三寶,那更是不可思議的功德!

【行善護生】

推己及人,將對家人的關愛或感恩擴展到眾生,以助困、助學、助醫等公益慈善的方式廣結善緣、廣種福田,並將功德迴向給家人,助他們福慧雙增。

【茹素吉祥】

無論祭祖還是慶生,至少要避免點殺活物,最宜採用清淨素食,不過分鋪張,取其祥和之氣。現在有不少創意素食餐廳,能做到色香味俱全,也不失待客的莊重。

世間常有顛倒之事,非原則性的事可以隨順俗情,但在祭祀祖先、惜福培福的事情上,切勿迷信跟風,按照祖師大德的明確開示來做,避免出現好心反誤事的情況,明佛理,知因果,行善事,去善道。

圖片及資料來源:上海玉佛禪寺

如何追隨佛菩薩?

要追隨老和尚一生修行者,是否有什麼條件?我想這樣做,應怎樣去做?追隨不一定在身邊,我們大家都是追隨本師釋迦牟尼佛,追隨本師阿彌陀佛,只要我們不離開經典,每天讀誦《無量壽經》,就是聽世尊、阿彌陀佛對我們講開示。

我們用真誠心去聽、去讀誦,用清淨心去讀誦,你就會開悟。我們讀誦、聽講沒有悟處,是我們的真誠心不足。世出世間這些聖賢都說:「誠則靈。」道教畫符,佛教持咒,符咒到底靈不靈?完全在畫符、持咒的人心誠不誠。如果他的心誠,這個符咒就靈,他的心不誠就不靈。

《了凡四訓》、古人註解裡面就註得很清楚,他舉畫符做比喻,這一道符,從這個筆一筆下去,整個符就畫成功了,這當中一個妄念都沒有,這個符就靈。念咒也如此,這個咒語自始至終不起一個妄念,這個咒就靈。一面念咒,一面打妄想,這咒就不靈。由此可知,咒是愈長愈難念。像平常一般寺院早課念「楞嚴咒」,楞嚴咒很長,這麼長的咒念下來,當中不起一個妄想非常困難。念經,經比咒更長,所以古人說:「念經不如念咒,念咒不如念佛。」佛只有六字「南無阿彌陀佛」,這六個字念下去,當中一個雜念、一個妄想都沒有,這個容易!就是用真誠心就能感應。

資料來源:淨空老法師專集

修來的才是福 爭來的都是禍

我們在世時一定要把修行放在第一位,其他的都隨緣。在六道輪回中,我們當過明星,當過國王,當過農夫,當過富翁,當過乞丐,也無數次地窮死過、餓死過。

這有什麼呢?世間的這些名聞利養,有也是暫時的,沒有也是暫時的,都會變,都是無常的。不管我們現在有多大的名聲,有多少眷屬,臨終的時候沒有任何意義!照樣要感受病苦、死苦。家親眷屬越多,心中的牽掛越多,走進中陰界,卻一個人也帶不走,只能業隨身。死亡是無常的,死期是不定的,在哪裡死,什麼時候死,用什麼方式死,誰也說不定。所以對世間的這些名聞利養不要太執著,太追求,有多大的福報就享受多大的福報,一切隨緣。

修行人心要坦蕩,要安寧,不能患得患失,不能有世間的這些煩惱。不管是好壞,是善惡,你執著什麼、追求什麼都是過錯,都會傷害你。好好學佛,好好修行,世間的這些福報自然就會有。自然有的才是福報,你拼命去追求,這樣得來的都不是真正的福報。

我們現在追求財富,始終都是煩惱痛苦。積財的過程中也是煩惱痛苦,守財的過程中也是煩惱痛苦。最終破財、失財的過程中也是煩惱痛苦。這不是真正的福報。真正的福報是自然而然的。名聞利養都自然來了,沒辦法,火點上了灰自然就有了。沒有特意去積財,就沒有積財過程中的煩惱和痛苦,沒有特意去守財,就沒有守財過程中的煩惱和痛苦。

真正的福報是自由自在的。你自在財富了,自在名聲了,這才是真正的福報。若是不自在的,縱然有了也不是福。世間的這些名聞利養可能是福,也可能是禍。自然修來的這些都是福,拼命追來的、刻意求來的這些都是禍,自己要善加分辨。

福報是由三世因果決定的。今生的國王是因為前世福報具足的緣故。今生的乞丐,是由於前世沒有積福,即使你給乞丐再多黃金,他也無福享用。每個人都有自己應得的錢財,這些都是由前世種下的「因」決定的。因此,倘若我們福報足夠,即使不爭不奪,錢財也不會匱乏,倘若福報欠缺,即使強爭暗奪,錢財也未必能到手。

圖片及資料來源:上海慶隆寺

誦經抄經 不能少了這個環節

平時在家誦經、抄經,是佛家修行的重要實踐,但千萬不能忘了最後一個重要的環節,就是「迴向」。透過迴向,才能讓我們所修的點滴功德,如同有了導航,準確無誤地到達目的地,祝福有需要的人。

迴向首先發心要純正,這不是在和佛菩薩做交易,而應出於純粹的慈悲心;也切忌模糊,如果只簡單說一句「迴向給一切眾生」就結束,有如將錢漫無目的地撒向空中,力量分散。如果真的有需要幫助的人,最好先專項迴向,再普皆迴向。

為特定對象(如亡者、病者)作個別迴向:

簡單版本:「弟子XX(自己名字),願以恭誦某經/念佛/持咒之所有功德,迴向給XX(亡者/病者名字),祈求XX(具體願望,如:病體康復、業障消除、離苦得樂、往生西方極樂世界)。」

如果你想為亡者更有效消除業障,可根據實際情況採用這一個詳細版本:

「弟子XX(自己名字),願以本人恭誦某經/念佛/持咒之所有功德,迴向給XX(亡者/病者名字),祈求XX臨終正念,現前念佛,蒙佛接引,往生極樂,並以此功德迴向XX或歷代祖先、歷代宗親、六親眷屬、累世冤親債主、過去現在生身父母、師長、法界一切眾生等及凡是被XX所殺、誤殺、教殺、見殺之一切(水中、陸上、空飛)諸眾生等,暨XX墮胎之子女、無祠男女、孤魂等眾,若與XX有結冤者都能蒙佛加持,與XX能解冤釋結,並祝願他們業障消除、離苦得樂,即時解脫,往生西方淨土,發菩提心,同成佛道。」

圓滿的「三段式迴向」模式:

日常修行,我們可普遍採用此迴向偈,從佛道、眾生、專項迴向都能涵蓋到:

「願以此功德:

一、莊嚴佛淨土。

二、上報四重恩,下濟三途苦。

三、專項迴向:迴向給XX,願他/她(祈求的具體願望)。

若有見聞者,悉發菩提心。盡此一報身,同生極樂國。」

簡潔有力的「迴向」:

有時候時間匆忙,來不及做完整迴向,可以只念這一段:

「願消三障諸煩惱,願得智慧真明了,普通願罪障悉消除,世世常行菩薩道」。

迴向,是從自利走向利他的關鍵轉化,修行者主動將功德布施出去,利益眾生,共證菩提。但其實功德經由迴向非但不減,反而因心量的擴展而倍增。利益眾生,也是在利益自己,沒有了冤親債主的障礙,修行的路才能更加平坦。但切記,一切修行,在於真誠,流於形式,只是自欺欺人。

作者:黃婉曼

佛學研究碩士。

電視傳媒人,視佛法為指引人生的哲理。與你一起實踐生活禪,跳出無常煩惱的束縛,學習在娑婆世間活用佛法智慧,發菩提心,修行得樂,共成佛道。

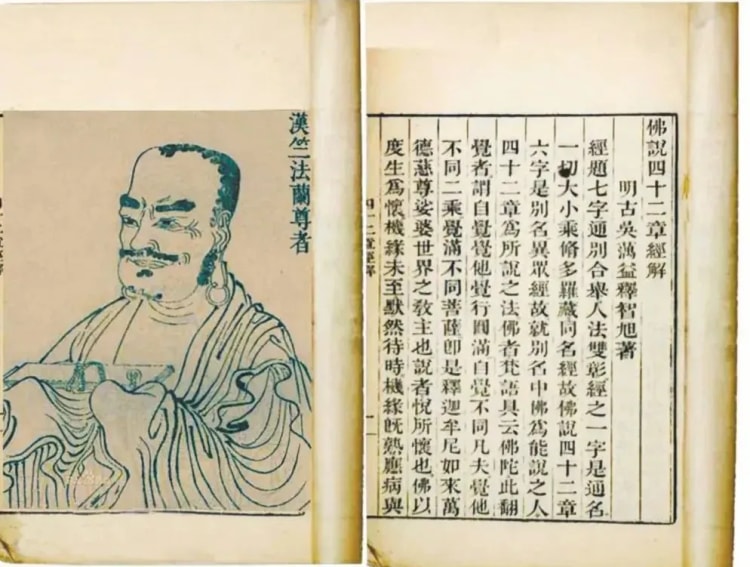

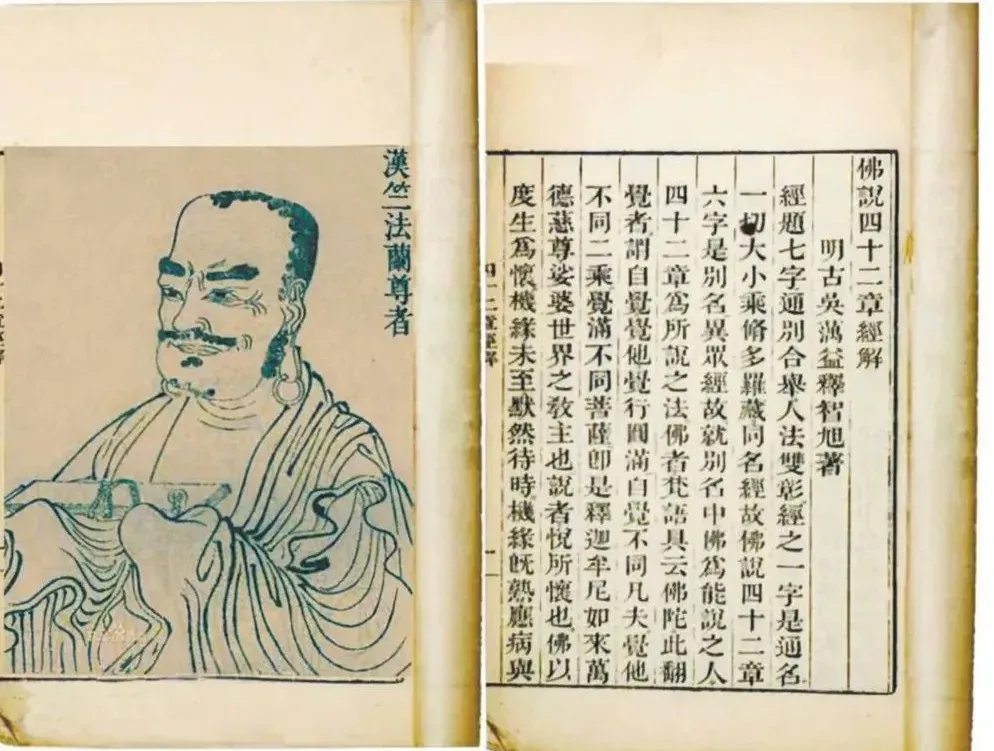

清涼溥澤 |《佛說四十二章經》:正觀敵色

佛言:慎勿視女色,亦莫共言語。若與語者,正心思念,我為沙門,處於濁世,當如蓮華,不為泥汙。想其老者如母,長者如姊,少者如妹,稚者如子。生度脫心,息滅惡念。

這裡則是更加詳細地闡明,修行一定要腳踏實地用功,一步一步走,開步怎麼走?要遠離女色。怎麼遠離?要把你的眼睛守好,不可以看女色。你眼睛不看女色,就不會打妄想。不要跟女人說話,就不會發生感情。

假若比丘,不能不跟比丘尼講話,或者不能不跟女居士講話的時候,則要把自己的道心把持好,要端正心念,去除邪念,才可以跟女眾說話。

「正心思念」,就是要起正當的觀想,怎樣觀想呢?則是「我為沙門,處於濁世,當如蓮華,不為泥汙。」我出家當比丘,住在五濁惡世,可是我現在要修清淨法門,要與蓮花一樣,出污泥而不為污泥所染。如果是女眾,是位比丘尼,則要把經文反過來,要把眼睛守好,不要看男眾,也不要跟男眾多說話。如果一定要說話,要想到我雖然出了家,我是住在五濁惡世,要像蓮花一樣,出污泥而不被污泥所染汙,不要跟男眾多接近、多說話。不得已要說的時候,要正心息念。

比丘跟女眾講話,要正心觀想,觀想這些女眾都是我的家親眷屬,就不會起淫欲之念。遇見年老的女眾,想她是我母親;比我年紀大的,想她是我的姐姐;比我年紀小的,想她是我的妹妹;年紀很小的女眾,想她是我的女兒。如此觀想,當要和女眾不得不說話的時候,把她觀想成你的家親眷屬,是要度脫的女眾。你對你的家親眷屬,能生淫心嗎?不能。你要度脫你的家親眷屬,能生惡念嗎?不能。這叫做“正心思念”,只有這樣,才可以跟女眾講話。

相反,如果是女眾或是比丘尼,在不得不跟男眾講話時,要正心思念,觀想年老的男眾,像你的父親。比你年紀大的,像你的兄長。比你年紀小的,像你的弟弟。再小的,像你的兒子一樣。對於家親眷屬,應該生起度脫心,只有這樣才能跟男眾說話。

圖片及資料來源:五台山佛教