恒常學習

菩薩行與階位

漢傳佛教的菩薩階位理論,深受《華嚴經》的影響,尤其是〈十住〉、〈十行〉、〈十迴向〉、〈十地〉各品的內容,具有菩薩修行次第的描述,並構成一個完整的體系的意味。然而,《華嚴經》本身並未明白宣稱,上述各品具有明確的高下差別的地位。

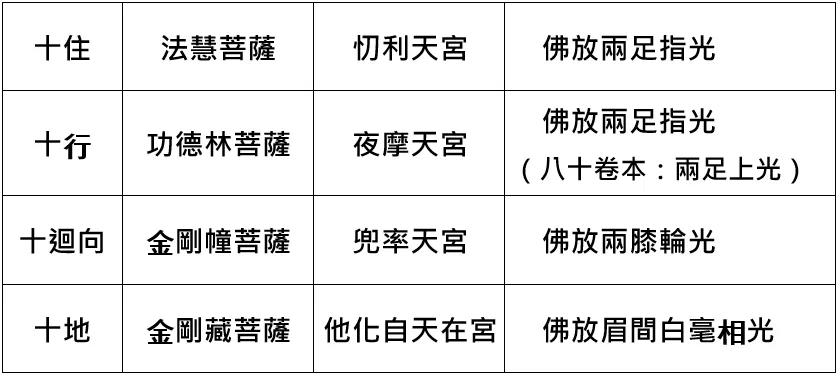

《華嚴經》〈十住〉、〈十行〉、〈十迴向〉、〈十地〉之間的高下差別,來自經典中菩薩說法處所的高低不同,以及每次菩薩在說法前,佛陀由哪個身上部位放光的差異,這兩個理由所得到的暗示而啟發。如下表所示:

真正具體發展出漢傳佛教菩薩五十二階位說法的經典是《菩薩瓔珞本業經》,這部經依現代學者的考據,被懷疑是在中國才被編集出來的,它可能是受到《華嚴經》以及《梵網經》、《仁王般若護國經》的影響而出現的。《梵網經》、《仁王般若護國經》也一樣被認為是在中國所編集的疑偽經。

《菩薩瓔珞本業經》在十住之前加上十信作為前行,在十地之後加了等覺與妙覺,形成了五十二個菩薩位階。它又依十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺區分為六種種姓,依序為:習種性、性種性、道種性、聖種性、等覺性、妙覺性,這說法可能是受到《仁王經》的影響而來。《瓔珞經》又將六種種性以六種瓔珞來比擬:銅寶、銀寶、金寶、琉璃寶、摩尼琉璃寶、水精琉璃寶。因而呈現了高下的階位區別。

《菩薩瓔珞本業經》的說法,強烈影響到漢傳佛教的菩薩修行階位的觀點,天台宗將之納入,華嚴宗也並未反對,於是形成了一種漢傳佛教公認的菩薩階位說的傳統。然而天台判教中將五十二階位分別納入化法四教中別教及圓教之中,因此形成了兩重五十二位的階位,使得菩薩階位更為複雜。後來禪宗不立階位的作法,恰如對此一說法的顛覆與反對。

參考資料

1、〔姚秦〕竺佛念譯,《菩薩瓔珞本業經》,《大正藏》第24冊。

2、〔姚秦〕鳩摩羅什譯,《佛說仁王般若波羅蜜經》《大正藏》第8冊。

3、釋印順,《初期大乘佛教之起源與開展》,新竹:正聞出版社,1988。

4、郭朝順,《華嚴鏡映哲學——《華嚴經》覺悟經驗的詮釋與開展》,台北:新文豐出版公司,2023。

作者:佛光大學佛教學系 郭朝順教授

教富 濟貧

靜思法脈「為佛教」,是智慧;慈濟宗門「為眾生」,是大愛。我的師父囑咐我「為佛教,為眾生」,我則告訴慈濟人「以佛心為己心,以師志為己志」,一脈相傳。希望立體琉璃同心圓如水漣一般,一滴入水,圈圈擴散,漸至全球,達成佛法生活化,菩薩人間化。

佛陀來人間為的就是教化眾生,眾生有心靈空虛需要救度者,亦有物質欠缺需要救濟者;以佛法來啟發富有者的愛心是「教富」,帶動富有者去幫助貧困者是「濟貧」。教富濟貧志業不是個人力量能成,希望能號召天下人承擔天下事。

時代在變,空間也在變,儘管有形的環境時刻在變異之中,但期盼大家跟隨著我走入慈濟宗門,這分荷負如來家業、永傳慈濟法脈之修行心志,要貫徹到底,要真誠如一。不論時間有多長,不論路途有多遠,不論遇到何種境界,這分心志與初衷,必定要堅定不移。

資料來源:證嚴法師

淨土與禪

是一種古老而著名的佛教修行法門。淨土指的是一個純淨的境界,是一個人們可以達到的極樂世界。禪則是一種特殊的修行衣物,代表著對佛法的尊崇與奉行。

淨土與禪的修行方式主要是通過念佛、持誦佛號或佛經等方法,專注於追求內心的平靜和超脫輪迴的目標。修行者相信,通過不斷念佛和修持,可以得到佛陀的加持和保佑,最終在死後達到純淨的淨土。 這種修行法門在佛教中廣為流傳,被許多人視為一條直達極樂世界的捷徑。淨土與禪的精神價值在於通過修持佛法,追求解脫和幸福,同時也體現了對佛教教義的尊重和傳承。

作者:陳家寶醫生

私人執業婦產科專科醫生

於2011年取得香港大學哲學博士學位(香港大學佛學研究中心)。

在港大修讀時,曾任香港大學學生會佛學會第一屆主席。

資料來源:mind2spirit

佛弟子如何過重陽?

農曆九月初九,秋陽灑落佛寺簷角,重陽節在傳統登高、賞菊的民俗底色中,更因佛教「孝親報恩」的精神而煥發深邃意義。這一源於《易經》「陽數相重」的節日,自古承載避災延壽的祈願,如《荊楚歲時記》載古人佩茱萸(被稱為「辟邪翁」)、飲菊酒以祛疫。而佛教則以「上報四重恩」(父母恩、眾生恩、國家恩和三寶恩)的智慧,將世間敬老之情昇華為出世間的慈悲修行,使重陽成為踐行孝道的契機。

佛弟子於重陽的實踐,始於對「孝道」的多維解讀。明代蓮池大師點明孝分為「世間孝」及「出世間孝」,並指出世間之孝,承歡侍彩以養親;出世間之孝,勸親齋戒念佛,永別六道以離苦。此說呼應印光法師多次提及「克盡人道,方可趨向(佛道)」的教導,強調孝養父母為修行根基。因此,佛弟子不僅應在重陽陪伴長輩登高遠眺,準備素糕菊茶,更應引導父母接觸佛法,如虛雲老和尚為報母恩三步一拜朝禮五台,將短暫的世間溫情,轉為永恆的解脫資糧。

重陽的「登高」習俗,在佛弟子眼中亦是心性修煉的隱喻。桓景登高避瘟的傳說,恰似對治貪瞋癡三毒的精神象徵。而登山時步步安住當下,觀照呼吸與自然交融,則是「身登高山,心住淨土」的精神境界修行。此期間融入的茱萸佩囊、菊花供佛等傳統,則不再僅是為驅邪儀式,而是透過物象傳遞「戒定慧」的內涵——茱萸喻持戒清淨,菊花表智慧堅貞,重陽糕的「糕」與「高」同音,暗喻修行境界的提昇。

重陽更深層的意義,在於佛弟子「迴向眾生」的菩薩心。據《盂蘭盆經》記載,目犍連尊者救母的典故,揭示孝道需與眾生福祉相連。佛弟子可於重陽參與寺廟的報恩法會、誦經祈福,將功德迴向累世父母與一切有情眾生。這種「無緣大慈」的實踐,正是《梵網經》「一切男子是我父,一切女子是我母」的體現,也是中國傳統美德「老吾老以及人之老」的菩薩心。

歸根究底,佛弟子的重陽修行,不在形式繁簡,而在能否於秋風颯沓、菊香氤氳中,覺照生命無常、眾生同體。當我們扶長輩步上山階時,每一步皆是感恩的修行,當我們為亡者誦經迴向時,每聲佛號皆是智慧的傳承。這份超越時間、空間的孝道,正如重陽的「九九」諧音「久久」,在無盡的菩薩道中,綿延不息。

參考文獻

1. 《荊楚歲時記》(隋·杜公瞻注)

2. 《佛說盂蘭盆經》(鳩摩羅什譯本,CBETA電子佛典)

作者:甯瓏

香港中文大學佛學研究碩士。

緣份,就像種子要遇見陽光和水才能成長。每一種偶遇或許都不是巧合。既然我們有緣相聚、相識、相處或求學,就不必執著這是因,還是果,只要活好自己每一刻,真誠對己對人,必是有智慧的人。

清涼學堂 | 佛陀教化眾生的方式之「示教利喜」

「佛為說法,示教利喜。」——《長阿含經》「示教利喜」的含意,示教利喜,是示、教、利、喜之並稱。即佛陀說法教化的方式。示,是顯示其義,即顯示道理。顯示甚麼是善法,甚麼是惡法。這是佈施波羅蜜,那是戒波羅蜜,乃至般若波羅蜜。還有甚麼是應該做的,甚麼是不應該做的。

教的意思就是教導,教導眾生要去惡從善,即諸惡莫作,眾善奉行,精進修學戒定慧等。

利,即獲得義利。論中說「利者,未得善法味故,心則退沒;為說法引導令出:『汝莫於因時求果!汝今雖勤苦,果報出時,大得利益!』令其心利,故名利。」

很多人在修學佛法的過程中,可能會覺得自己很用功、精進的在修學、行持,但是都毫無收穫,就會生起退心,這時候佛菩薩就會以「利」來開導這類眾生。眾生從初發心到成就佛果之間,需要不斷地努力用功,聞思正法、修諸功德。在這修學過程中可能會遇到種種挫折困難,甚至懷疑自己的修學不會得到結果。但是要知道因果畢竟不虛,一切修行都是功不唐捐,果實的豐收亦須待時節因緣,只要保持信心、堅持努力,菩提種子就會不斷成長,所以在修因的時候「莫於因時求果」。

這樣子以善巧方便開導令眾生發勇猛心,精進修持,獲得法味,即是利。喜即歡喜,就是隨他所能修行,讚歎他令他歡喜,繼續努力直至成就道業。

《法華經》中說:「諸佛世尊,唯以一大事因緣,故出現於世。舍利弗!云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世?諸佛世尊,欲令眾生開佛知見,使得清淨,故出現於世;欲示眾生佛之知見,故出現於世;欲令眾生悟佛知見,故出現於世;欲令眾生入佛知見道,故出現於世。舍利弗!是為諸佛以一大事因緣,故出現於世。」

在生死苦海中,眾生由於根性不同、業力不同,得度因緣亦不同。諸佛菩薩以大悲心,運用種種度生善巧方便皆是為了令眾生行佛所行,證佛所證,令眾生早日成就道業,離苦得樂。

資料來源:五臺山佛教

觀音有多少化身?

相傳唐朝時,在陝西一帶,有一位美麗的賣魚女,令許多青年男子為之美貌而傾倒,紛紛前來求婚。賣魚女說:「我只有一人,不能嫁給你們所有人。不如我教你們念《普門品》,誰能在一夜之間背熟,我就嫁給他。」結果有二十多人背熟了。

女子又說:「那不如念《金剛經》,誰能三天內背熟,我就嫁他。」結果有十多人做到了。最後,女子再約定一個月為期限,熟讀《法華經》,只有一位姓馬的青年做到了。正當馬郎準備迎娶時,賣魚女卻突然因病去世。馬郎將她安葬,傷心不已。

一位和尚前來,點化馬郎,告知他:「賣魚女並非凡人,實為觀音菩薩化身,見你們只知貪戀美色,不知向佛,故以此方便法門,引導你們讀誦經典、種下善根。」馬郎聞言大悟,從此出家修行。

後人便稱此化身的觀音為「魚籃觀音」或「馬郎婦觀音」。菩薩為度化眾生,不拘一格,根據眾生的根器與喜好,以最適合的形象來接近眾生,引導我們走向佛法。而其實不僅在人間,六道輪迴,盡是無明煩惱,隨遂眾生身有異,分身六道平等化。

觀音菩薩化現為六觀音廣度眾生:如意輪觀音度「天界」的天人,不貪戀享福,精進修行;十一面觀音度「阿修羅界」,轉魔性為佛性;準提菩薩度「人界」,用悲智心,奉行眾善;千手千眼觀音度「餓鬼界」,種善根,度苦海;馬頭觀音度「畜生界」,現威猛強大形相,震懾邪惡;聖觀音度「地獄界」,消除惱火,得生安樂。

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品云:「若有無量百千萬億眾生,受諸苦惱,聞是觀世音菩薩,一心稱名,觀世音菩薩即時觀其音聲,皆得解脫。」觀音慈悲化身,隨緣應化,以善巧方便為眾生種下菩提種子,引領我們離苦得樂。

作者:黃婉曼

佛學研究碩士。

電視傳媒人,視佛法為指引人生的哲理。與你一起實踐生活禪,跳出無常煩惱的束縛,學習在娑婆世間活用佛法智慧,發菩提心,修行得樂,共成佛道。

惡有惡報 真實不虛

惡行品者,感切惡人,動有罪報,不行無患。見善不從,反隨噁心,求福不正,反樂邪淫。凡人為惡,不能自覺,愚癡快意,令後鬱毒。《惡行品》

譯文

惡行品的大意是要感化惡人,讓他們知道只要有惡行就會有惡報,不可能逍遙無患。看見他人善行卻不學習順從,反而隨順自己的噁心;想要追求福報卻不使用正確的方法,反而喜好邪僻淫欲。如果常人像這樣行惡,往往自己不能及時醒覺,只知讓自己一時心意快樂,後來便會陷入憂鬱痛苦之中。

圖片及資料來源:上海玉佛禪寺

巨贊法師:了生死

「了生死」這句話,朱光潛教授在《給青年的十二封信》一書裏說過:「佛教絕我而不絕世,故釋迦牟尼一生都是以出世精神,做入世事業。佛教到了未流,只能絕世而不能絕我,與釋迦所走的路,恰恰背馳,這是釋迦始料不及的。」朱氏雖非佛學專家,此論則非常中肯。

舉足動念階是「生死」

原來,「了生死」的話通常是指臨終預和時至,或坐亡立化種種現象而言的,這樣就非摒棄一切而專門為自己的死後打算不可了。「生死」兩字這樣講法,了生死這樣了法,實在不合佛理。試看《四十二章經》裏面有一章佛陀問他的弟子:「人命在幾許間?」弟子有的答「在一日間」,有的答「在飯食間」,佛陀都說他們不得道。最後一個說在「呼吸間」,佛陀才說他已得道。

人命在呼吸間這句話,我們若單把他當警策語看,未免估低了價值,他的語意是要人知道生命既然在呼吸間,那麼我們無論舉足下足處、舉心動念處都是生死。要了生死,就要在每一舉足下足和舉心動念處去著手。請問大家在舉足下足、舉心動念的生死處如何「了」?

如何了呢?我敢說,惟有從舉足下足處、舉心動念處去了,才是真了生死。能坐亡立化的人不一定是真了生死,真了生死的人決定可以坐亡立化。由於人們把了生死的真義糊塗了,致佛教變質,真是可歎!

圖片及資料來源:杭州靈隱寺