恒常学习

赵州禅师的待客之道

赵州禅师德高望重,赵州城的赵王非常尊敬禅师。有一天,赵王亲自上山来参见禅师,赵州禅师不但没有出门迎接,并且躺在床上不起来。禅师对赵王说:「大王!我年老力衰,没有力气起来接驾,请原谅。」赵王听了不但毫无愠色,反而更加恭敬,觉得禅师是一位慈祥的长老,回去之后,为了表达内心的敬仰,马上派遣一位将军送礼给禅师。

禅师听到将军送礼物来了,赶忙披搭袈裟到门口去迎接,徒弟们看到禅师的行径感到莫名其妙,就问道:「刚才赵王来,师父躺在床上不迎接,他的部下来了,反而到门口去迎接,这是甚么道理呢?」「你们有所不知,我接待上等宾客是躺在床上,用本来面目和他相见;次一等的客人,我就坐起来接见,以宾主相见之礼待他,到客堂奉茶招待;对待更次等的客人时,我要到山门外去迎接他,用世间俗套出门来迎接啊!」

三千大千世界的禪床

曾经,苏东坡自以为了解禅的妙趣,认为佛印禅师应该以最上乘的礼来接他,却看到佛印禅师跑出寺门来迎接,终于抓住取笑禅师的机会,说道:「你的道行没有赵州禅师高远,你的境界没有赵州禅师洒脱,我叫你不要来接我,你却不免俗套跑了大老远的路来迎接我。」

苏东坡以为禅师这回必然屈居下风无疑了,而禅师却回答一首偈子说:「昔日赵州少谦光,不出山门迎赵王;怎知金山无量相,大千世界一禅床。」

佛印禅师认为,赵州不起床接赵王,是因为赵州不谦虚,而非境界高;而我佛印出门来迎接你,你以为我真起床了吗?大千世界都是我的禅床,虽然你看到我起床出来迎接你,事实上,我仍然躺在大千禅床上睡觉呢!你苏东坡所知道的只是肉眼所见的有形的床,而我佛印的床是尽虚空遍法界的大广床啊!

赵州禅师把客人分成三等,我们做的是哪一等人?世俗排场的逢迎,就表示我们身分的高贵吗?以本来面目相见,也许才能真正见到金山的无量光相,遨游在三千大千世界的禅床。(文/星云大师)

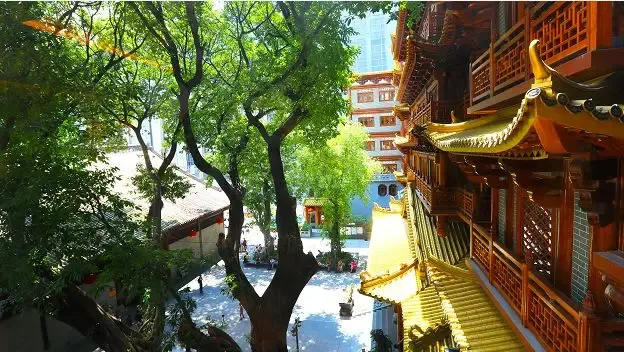

图片及数据源:广州大佛寺

颠倒的「智者」

《百喻经》婆罗门杀子,原文:昔有婆罗门,自谓多知,于诸星术、种种技艺,无不明达。恃己如此,欲显其德,遂至他国,抱儿而哭。有人问婆罗门言:「汝何故哭?」婆罗门言:「今此小儿七日当死。愍其夭殇,以是哭耳。」时人语言:「人命难知,计算喜错。设七日头或能不死,何为预哭?」婆罗门言:「日月可暗,星宿可落,我之所记,终无违失。」为名利故,至七日头,自杀其子,以证己说。时诸世人,却后七日,闻其儿死,成皆叹言:「真是智者,所言不错。」心生信服,悉来致敬。

译文:

从前,有一个婆罗门人,宣扬自己学问广博,对于各种星相占卜,种种技艺,无所不通,他仗恃自己有这样的才能,便去向人显示本领。于是到另一个国家去,抱着儿子痛哭。有人问他哭的原因,他说:「我这个小儿子,再过七天就要死了,我为他的短命而悲痛,因此哭了。」大家劝他说:「人的生死,难以预料,算命也有错的,假如过了七天可能不死的话,你何必预先痛哭呢?」婆罗门人说:「日月可能有暗淡的时候,星宿也可能落下来,我的推算,却从来也没有错过。」为了名利,这婆罗门人到了第七天,便亲自杀了儿子,以证明自己算命的准确。当时,人们都赞叹说:「他真是一个智者,讲得一点都不错。」心里十分信服他,都来向他敬礼。

「我痴」遮蔽智慧之光

这则故事中的婆罗门人,其一切的学问与技艺,本应是通往智慧的桥梁,实则被「我贪」所困,他贪求世人的赞誉,贪图智者的名望,为此不惜将亲生骨肉的生命当作换取名利的祭品。这份贪,已不再是寻常的物欲,而是对「我」之形象的执着贪恋,是对自我价值的扭曲渴求。

婆罗门人的「我见」同样根深蒂固。他坚信「我之所记,终无违失」,将一己之判断视为不可动摇的真理。当他人提醒「人命难知,计算或错」时,他丝毫不为所动。这种对自我认知的固执,恰是遮蔽智慧、阻断觉性的高墙。

更深一层,是他那膨胀的「我慢」。他自诩多知明达,在诸般技艺中构筑起高大的自我,这份慢心,使他看不见生命的珍贵,也看不见自己认知的局限,最终将证明「我正确」置于一切价值之上。而最令人心颤的,是他那深重的「我痴」。这份愚痴与迷失,是智慧之光被自我执念全然遮蔽的黑暗。

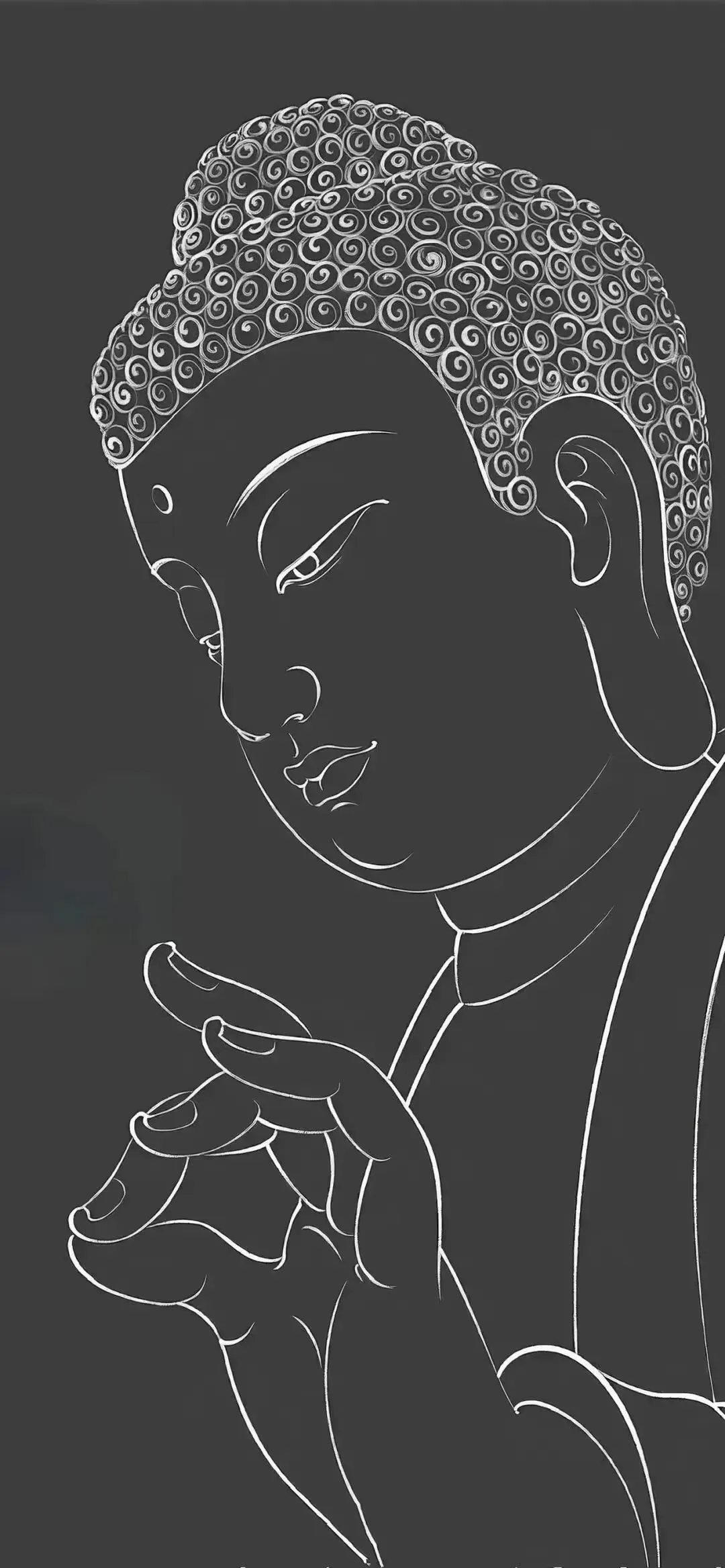

图片及数据源:广州六榕寺

佛教修行:谈一件企业重组的旧事

我们活着,就有不称心的事出现,佛学就是提出理论和实践,尽量去改善,所以无论在家佛教徒或出家的僧侣都不是消极避世的。

多年前当我还是个初级管理层时,企业在收购合并后重组业务,有一些同事受影响。我收到指示通知被裁的同事,一位刚离校不久的年轻人接过大信封后,问了我一个问题:「听说你是佛教徒,为何能如此冷静地派无情信给坐在那边心情七上八落的同事,这样是慈悲吗?」当时我无言以对,只能说身不由己,会为愿意保持联络的同事留意其他同业的招聘机会。后来这位同事发展得不错,碰面时欢颜相对,可能已忘了当年的对话。

其实当年还未有「皈依」一位僧师傅,算不上正式佛教徒,只是个喜欢看佛教理论的「学佛人」,也去道场听听。这几年青年和中年港人对佛学有兴趣的有所增加,港大佛学中心的硕士课程、法鼓山香港道场和一行禅师和其他道场办的禅修营,都有很多人修读和参加,也有不是佛家徒和有其他宗教信仰的。佛陀不是「神」而是一个导师,是比我们早觉醒的人,留下许多修行的方法(法门),让我们能随着个人因缘去学习适合自己的真理和实践,所以我们对佛敬礼时会念「南无(皈依)本师释迦牟尼佛」。后来觉得因缘成熟,自己对佛的遗教很感动,想朝着佛留下来的方向修行,发愿学佛,皈依佛陀、佛法和一位师父,成为「在家佛教徒」(居士)。所以不一定要出家才是佛教徒。

佛教提倡自发修行 并非避世

在家佛教徒也承诺奉行一些最基本戒条,如不杀生、不偷盗等,注意佛教的戒是一种要求我们自发的修行,没有惩罚,亦非硬性规定。例如食素,佛教徒有守全素,有每月守几天素,好友杨大伟提倡周一素食的 Green Monday 就得到很多人士和企业参与。持素是中国(汉传)佛教和一些其他流派的修行方法,不同流派有共同也有不同的戒律,认为我们不守某些戒律的话,我们很难成就修行目标。

佛教徒相信事情是有因果的,但不代表把一切推给命运,因为因果可透过「缘」改变。回到我那从前的经验,因为那位旧同事一言惊醒,我在通知要离职的同事时,跟他们探讨了应变的可能,另谋出路的意向,维持彼此间的善缘。我们活着,就有不称心的事出现,佛学就是提出理论和实践,尽量去改善,所以无论在家佛教徒或出家的僧侣都不是消极避世的。

作者:冯孝忠太平绅士

佛教徒,专修净土宗。现为恒基兆业地产有限公司执行董事。著作有《转工前,停一停想清楚》、《人生禅语》。

孝親尊師要做到

庄行法师:请问师公,「为天地立心,为生民立命;为往圣继绝学,为万世开太平」,怎样立心?怎么样立命?什么是绝学?什么是太平?阿弥陀佛。

老法师:我们现在就在干这个事情。汉学就是中国传统的学术,从三皇五帝、文武周公一直到现在。清朝还象样子,民国没有,很可惜。所以五十年前讲汉学,大家都知道;今天讲汉学,没有人知道什么叫汉学。汉是代表中国;学,中国人做学问,他有他自己一套的规律。

过去读书就是读这一套书,也分阶段,小学、中学、大学。小学是家学,多半利用祠堂,祠堂就是学校,祠堂教小学。小学教什么?教做人的道理。小学里面教的伦理道德,着重伦理道德,也就是说重视孝亲尊师,学这个。大概教学的内容,我们现在专门接替小学编了一套课本,我们有,这套书教孝顺父母、奉事师长、慈心不杀、修十善业。这是他的功课,学会了,表演在日常生活当中,一看就知道这个人受过教育。开口闭口爸爸妈妈,对爸爸妈妈一点恭敬心都没有,这是什么?这是没有受过中国传统教育,受过传统教育的一定知道孝顺父母。

《弟子规》一定要做到,中国人;《弟子规》做不到,不算中国人。尊重老师,无论在什么地方,见到老师都要顶礼三拜,现在没有了。弘明就是教这个。学校里学的、日常生活当中你所遇到的,统统融化在日常生活,一看,这个人懂礼,学过汉学。

香港有几个同修跟我谈过,他们想做小学,好,非常难得!也是在找老师,现在老师没有。学生不听话,尊师重道没学过,师生的关系不知道;师生在一起生活,礼节不知道。你要把这个恢复起来,救中国。

数据源:净空老法师专集

阿弥陀佛在成佛前 最怕众生遭遇什么?

在世人眼中,已然圆满成就的阿弥陀佛,彷佛无所不能。然而,若我们回溯至法藏菩萨(阿弥陀佛成佛前的修行阶段)发下大愿的那一刻,便会发现这位未来佛的心中,藏着一份深切的「恐惧」。这份恐惧,从非源于自身,而是全然系于众生, 他最为担心的,非自己能否成佛,而是十方众生,尤其是我们这些烦恼深重、善恶交杂的普通人,将永远沉沦于生死苦海,无法获得究竟解脱。

这份深切的忧虑,催生了佛教中极为独特、超越诸佛的誓约。《佛说无量寿经》(曹魏・康僧铠译本)所载的阿弥陀佛第十八愿,核心八字道尽根本:「若不生者,不取正觉」。这是一个将自身成佛与众生解脱彻底绑定的誓言, 若我无法令所有信愿念佛的众生往生我的极乐净土,则我绝不成佛。换言之,众生往生的成败,直接决定了阿弥陀佛成佛的成败。他的存在与价值,全在于成就我们的解脱;他的「怕」,最终化为「你我不分,生死与共」的终极承诺。

那么,众生的处境究竟何等危急,让法藏菩萨如此忧心如焚?经典描绘的图景相当严峻,我们所处的娑婆世界,被称为「五浊恶世」,此处众生烦恼厚重,习于造作恶业,心思浮动不定,难以凭自身力量出离。更有甚者,《悲华经》(北凉・昙无谶译本)指出,像我们这样罪业深重的众生,竟被其他诸佛国土「摈弃」或「放舍」。这并非诸佛缺乏慈悲,而是突显救度此类众生的难度极高, 若无特殊救度法门,我们或将面临「无有出离之缘」的绝境,在无尽的六道轮回中,尤其在三恶道的痛苦里循环不已。

刚好在众生看似希望最渺茫之际,法藏菩萨的誓愿展现出无与伦比的超越性。其他佛土或设有门坎,或主要接引善根深厚者,而阿弥陀佛的愿力,恰恰以救度最下根、最恶劣的众生为究竟圆满的标志。他的慈悲,是「无缘大慈,同体大悲」, 毫无条件,不论善恶贤愚,不计冤亲憎爱。从最高圣人到最苦的阿鼻地狱众生,他誓言一个不漏、全部救度。他最怕的,便是有任何一个众生被遗忘、被放弃,因此必须建构一个绝对保证:不论何等众生,即便仅在临终或中阴身时生起一念信愿,皆能凭借他的佛力得以往生。

因此,阿弥陀佛在成佛前最深层的「恐惧」,实则是对众生最深沉的「大悲」。他怕我们沉溺于短暂的世间苦乐,忘却轮回才是根本大苦;怕我们误以为仅靠有限的善行便能解脱,却不知那是掺杂烦恼的「杂毒之善」;更怕我们因罪业深重而自我放弃,不相信世间存在一种全然仰仗他力、平等无条件的救赎。这份由恐惧升华而来的悲愿,最终凝聚为一句「南无阿弥陀佛」的万德洪名。如今,阿弥陀佛已然成佛,这正宣告他的恐惧已然消散,他的誓愿已成就一个为所有众生、尤其为最苦难众生敞开的极乐世界,而通往那里的道路,从未如此清晰直接。

參考文獻

1.《佛说无量寿经》(曹魏・康僧铠译本)

2.《悲华经》(北凉・昙无谶译本)

作者:宁珑

香港中文大学佛学研究硕士。

缘份,就像种子要遇见阳光和水才能成长。每一种偶遇或许都不是巧合。既然我们有缘相聚、相识、相处或求学,就不必执着这是因,还是果,只要活好自己每一刻,真诚对己对人,必是有智慧的人。

打开心门 如法平等

「看到了那一张相片,很震撼!这个孩子捡了一朵花,要来献花,很开心,但是后面有一位也要来拥抱,因为我们在那里都一直接近他们,很自动的展开双手要拥抱他们,相信他们也是很想学我们的拥抱;可是看到了后面的那一双手,想要拥抱却是不敢接触,因为他们认为自己还是贱族,所以不敢触摸。」

二千五百多年前,佛陀在世时,当地社会上即存在着以婆罗门、剎帝力、吠舍、首陀罗四姓阶级的社会,视婆罗门为最高阶级,首陀罗为最低下的阶级,且世代承袭。如今在尼泊尔,这样的传统文化仍然留存于一般居民的生活中。

「佛陀提倡人性平等,人人都是平等,众生都平等,可是他也知道假如他继承了王位也无法改变他们的风俗和观念。他想,人世间都是迷,在迷茫中才会这样起分别心,唯有用宗教才能改变人生,打从内心的深处里,打开心门来接受这种众生平等。」

在佛教里,常以莲花来代表佛法,因为佛法在五浊恶世里,就如同莲花开在污泥里一样,莲花以污泥为养分而绽放出美丽的花朵,而污泥池也因为莲花而美化。上人开示,菩萨在苦难的五浊恶世里,面对每一个人的见解不同产生的无明网,也要用很轻安的心来面对。

「第一要发心愿,誓度众生;第二要入智慧海;第三要常知足,身心要轻安;第四要法入心、欢喜心,时时欢喜无量。」

图片及数据源:慈济 证严法师

佛教中的神秘数字108 蕴藏着什么秘密?

在佛教中法器、法事、建筑都喜用此数,供灯一百零八盏,撞钟一百零八下,建于西夏时期的一百零八塔,一百零八到底藏着什么秘密?

佛家认为人的烦恼有一百零八种,谓之「百八烦恼」。《大智度论》卷七说:「十缠、九十八结为百八烦恼。」又一说,六根各有六种烦恼,乘以三世,为「百八烦恼」。为什么念珠,一百零八颗。《佛说木槵子经》说:「若欲灭烦恼障、报障者,当贯木槵子一百八,以常自随。若行、若坐、若卧,恒当至心,无分散意,称佛陀、达摩、僧伽名,乃过一木槵子,如是渐次度木槵子,……若复能满一百万遍者,当得断除百八结业,始名背生死流,趣向泥洹,永断烦恼根,获无上果。」

因此,念佛计数的数珠,以一百零八颗一串者为「上品」。尘世间烦恼众多,手持念珠,全神贯注排除杂念,念一句「南无阿弥陀佛」,拨一颗念珠,就与烦恼做一次告别,消除心灵的魔障。

为何撞钟一百零八下

佛事钟是用于祈祷、感化、超度众生等,僧寺的钟多是晨暮各敲一次。《勅修百丈清规》卷八云:「晓击则破长夜警睡眠,暮击则觉昏衢疏冥昧。引杵宜缓,扬声欲长。凡三通,各三十六下,总一百八下。起止三下稍紧。」打钟「一百八」,喻为破除「百八烦恼」。钟鸣一百零八响,以尽除人间烦恼,佛教上称为「百八钟」。

所以念经或诵咒一百零八遍,佛珠也是一百零八颗,就连拜佛菩萨也是一百零八拜。这些都有消除人们的烦恼而达到极好、吉祥的寓意。其实在生活中,若凡事都要做到「百八」,何尝不是一种执念,我们也不必执着于,「一百零八」这个数字,想要破除烦恼,你得学会这些。

放下

《金刚经》有云:「一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。」

整个世间和人生,都是不断变化的过程,生生灭灭,不坚牢、不恒常、不可执着、不可得为实、无法保留。既然如此,为何执着不放?只有放下心中的执着,才能收获自在的心性。人生需要懂得放下,心需要适时清零。还自己一颗轻松的心,给自己一个轻松的姿态,才能走得更远,看更美的风景。

惜緣

惜缘,就是珍惜那些对生命有积极意义的因素。从哪些方面来珍惜呢?有人缘,有事缘,作为我们学佛法的人来说还有法缘。所谓「人身难得,佛法难闻,善知识难遇」。找到一个适合自己根机的修行法门更是不容易。如果找到了一个法门,我们更要倍加珍惜,不要随便地忽视,不要漫不经心地对待法。

菩提心

发菩提心,就是发无上正等正觉之心,发「上求佛道、下化众生」之心。《大宝积经》中说:「大心菩提心,诸心中最上,解脱一切缚,具足诸功德。」心中若有宏愿,那诸多烦恼必成浮云,安住了菩提之心,才能修得圆满悲智的生命。

图片及数据源:上海隆庆寺

把心安下来

学佛,自古以来,头一个目标就是你所问的,怎么样把心安下来、心定下来?依照佛教导,用佛陀的方法,我们确实可以安心。而且是修行的第一桩大事,也可以说学佛学什么?就是学安心。心安了,你就得大自在,什么大自在?十法界,想到哪里去就能到哪里去,十法界里面你自在往来。凡夫做不到,为什么做不到?妄念太多了,妄想太多,所以你做不到。

「学佛是人生最高的享受」,这句话是我在早年,想跟老师一个星期听一堂课,教课的老师方东美先生,我向老师提出来,为什么要学佛?老师告诉我,学佛是人生最高的享受。人生最高的享受,我们要不要?

要。人生在这个世界,或者我们把它扩大,扩大就是求学,学的科目很多,我们所需要的就是人生最高的享受。到哪里去学?老师为我开课,我听完他这堂课,很受他感动。我有疑问,我一定向他请教。最初指导我的,一个是密宗章嘉大师,也是一个星期一堂课。门找到了,怎么进去?两个老师把门指给我看了,要不要入门是自己,老师不管这个。你要入门,你就来上这两堂课,每一堂两个小时,听出味道出来,风雨无阻。我没有念过大学,也没有念过专科学校,想学,没有机缘;学校有这个课程,我要上班,上下午都要上班。做人不容易,求老师也不容易,在台湾这么多年,这个我得到了,入门了,方老师指导我入门。入门之后就要找老师,到哪里找?台北找到章嘉大师,台中找到了李炳南老居士,都是真正的老师、第一流的老师,这是过去生中修的一点福分。

对老师的恭敬非常重要。你想学佛,想找一个老师,如果有机会、有福分,遇到了真正的好老师,你不能放弃,你要一直学下去。学到什么时候为止?学到自己开悟为止,开悟就毕业了,没有开悟不能离开老师;甚至于很多同学开悟了还不离开老师,一生不离开老师,在老师周边亲近大善知识。学生标准是开悟,开悟自己也不知道,要有人把你点醒。我算不算是开悟的?没有,我只停在好学,没有开悟。虽然没悟,对于传统的国学认识了、知道了。这是长年在老师会下听得很多,虽然每个星期只有一堂课,我跟李老师的课没有间断过,抓到了学习的核心。成就,老师不负责任,是自己的事情,我学到什么程度、多少高度自己知道。这里面最重要的就是亲近老师。

我们懂得创造机会,这点很重要;你不创造机会,老师不开这门课。有几个学生,三个五个,想学一门东西,老师只要有人教,有一个人教,他也干,这老师真难得,老师的恩大!每一堂课都有他的目标,这个不能不知道。为什么要学这堂课?我学,契入有多少?这个很重要。入是理解多少、做到多少,这个很重要。搞清楚搞明白了,底下就是我们在日常生活当中做到多少。真正做到了得受用,这个非常重要;如果没有做到,我们的学习是漂浮不定。能够落实到生活,死心塌地,这是你学到了。老师对我们的希望是希望能实行,你明白了,依教奉行,老师希望学生都能达到这个程度,老师教你这门课毕业了。

学习不是开玩笑,是要真正契入圣贤的境界,也就是说重视力行。我学会了,明白了、懂了,我就要认真干,做到一分是自己一分成就,学会两分就入了两分。喜欢帮助别人,为什么?帮助别人才是真正的帮助自己。有机会讲一遍、讲两遍,希望把它做到。要求自己提升到什么标准?一个是身心修养得受用,另外一个解决问题,遇到问题了能不能当机立断。得真实的受用,受用在日常生活当中,很多想法看法,错误的修正,生活里面有迷惑的、有颠倒的、错误的,都能够把它修正,你真学了。最普通的,孝悌忠信、礼义廉耻、仁爱和平,要真正做到才行,四维八德做到了。四维八德做到了是什么标准?圣人的大门你进去了,恭喜你,你很难得,你已经进入圣贤的大门。如果学了讲得好,多少人赞叹,没有做到,那不是真的,那是假的。自己要做到,近的朋友得利益,我们日常生活当中自自然然、不知不觉的影响他。把自己错误的想法纠正,错误的做法修正,这就得利益很大。这个老师看得见,同学也有所觉悟,得真实利益。

对自己的学习最好有目标,从哪里开头?孝顺父母、奉事师长,从这开头。如果不孝父母、不尊重老师,我们可以说,他所学到的是文字、是语言,没有心得,真正的东西他没得到。发觉了,要纠正,如果不纠正,你所得的是皮毛,没有尝到骨肉。怎么纠正?生活里面、学习里面,常常反省我做到多少。自己做到之后,得到的利益很大,你有能力辨别邪正是非,能够让自己不堕落在邪道上。自己得利,帮助别人,那个人是好人,好心、好人我们要帮助他,帮助他成人更提升。只要他能接受就要帮助他,他不能接受那就罢了,不必再提了,他只能学文字,他做不到。我们学东西不是讲文字,是要讲契入,我要做到,自己真正做到才是真实利益。

谁知道?老师知道、同学知道。圣学的学生,志同一道那就是学圣人。我的老师学圣人,我要学圣人;我的同学学圣人,我也要抓住圣人不放。从哪里学起?从自己学起,不是要求别人。别人学不学是他的事情,我一定要学,学了干什么?帮助自己改邪归正。圣贤大道不要贪多,贪多做不到,也很难;取其精华,一桩一桩的学。一定要踏实,一定要做到,帮助自己大步向前进,不知不觉入圣人之流,恭喜你。有心得就有受用,用佛法讲,福报现前。起心动念想别人,不想自己。自己没有成就,应该多多的积功累德;帮助别人,功德很大,而且真实功德。

我们这一代,只要能够把上一代文化掌握到,认真学习,教化下一代,十年之后他们起来了,他们都学好了,都懂得孝亲尊师,这个功德了不起。眼睛要看远,不要看近,十年之后,跟我接触的都学好了,社会上添了很多好人。社会添好人,好人做好事,这都是你的功德,这功德是真的,不是假的。我在台中李老师那里学的,现在都用上了,不但在台湾用上,在全世界用上。老师这一代只是想,没有机缘做,我们这一代对于这桩事情搞得很清楚,可以把它弘扬到全世界。有机会办学校,把下一代的孩子教好,现在是乱世,下一代是大治之世,这个功德大,这个福报大。功德、福德都掌握在你手上,只要我们肯干、真干。

数据源:净空老法师专集